合理罢工是劳动者在合法权益受到侵害时,通过集体行动表达诉求的重要方式,罢工并非简单的“停工”,而是需要遵循法律框架、秉持理性态度、注重策略方法的集体行动,本文将从法律前提、组织规范、诉求设计、沟通协商及风险规避五个维度,探讨如何合理开展罢工行动,确保其合法有序、目标明确且效果显著。

明确法律边界:在合法框架内行动

罢工的合理性首先建立在合法性基础上,不同国家(地区)对罢工的法律规定存在差异,劳动者需提前了解相关法律条款,避免因程序不当导致行动无效或承担法律责任,部分国家要求罢工需满足“协商前置”原则,即劳资双方需先进行集体谈判,谈判破裂后方可启动罢工;有些国家则规定罢工需以书面形式通知企业,并明确罢工期限、范围等,罢工需聚焦于“经济诉求”,如工资增长、工时调整、福利改善等,若涉及政治诉求或违反社会公共秩序,可能被认定为非法罢工,劳动者可通过查阅劳动法、工会法或咨询专业律师,确保行动符合法律要求,避免授人以柄。

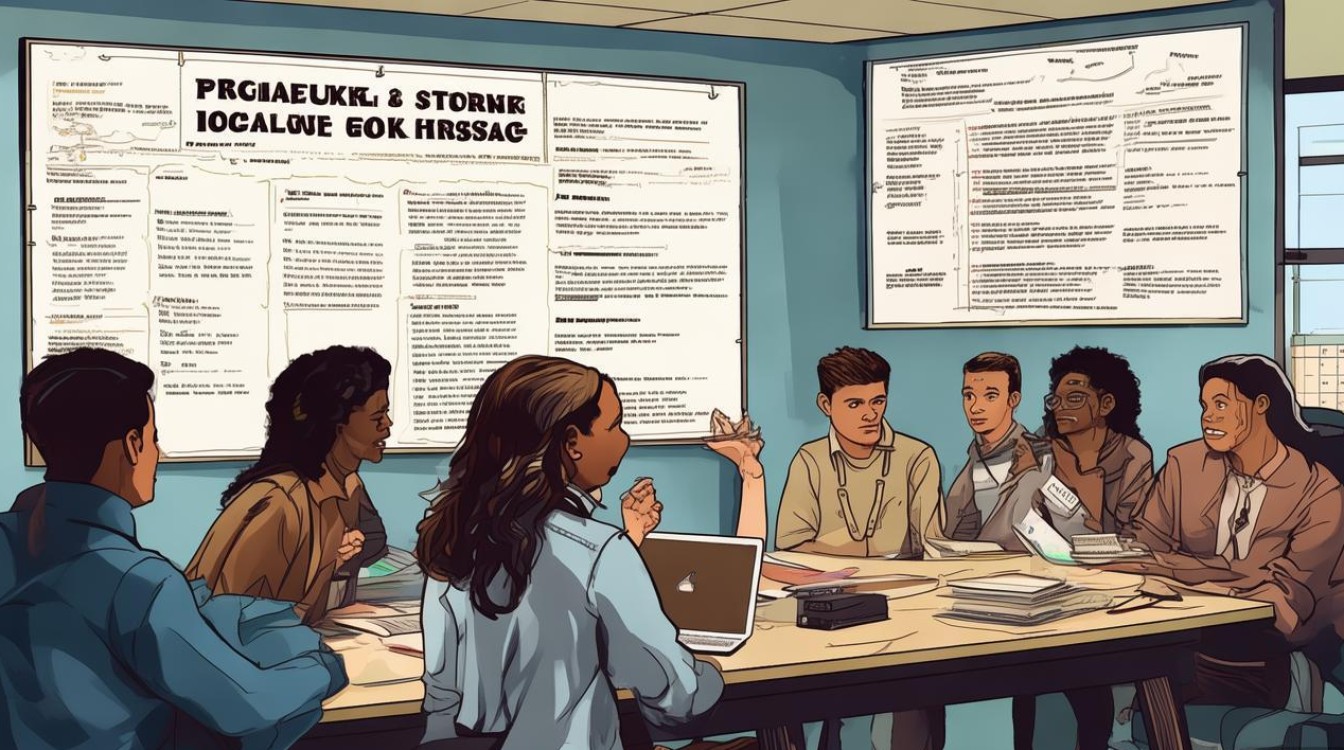

规范组织流程:确保集体行动有序高效

合理罢工离不开严密的组织协调,避免陷入“无序混乱”,需成立罢工委员会,由员工代表、工会成员(若有)及法律顾问组成,负责统一指挥、分工协作,委员会应明确职责分工,如宣传组(负责信息传达、舆论引导)、谈判组(负责与企业沟通)、后勤组(负责物资保障、安全维护)等,确保各环节衔接顺畅,需制定详细的罢工方案,包括罢工时间(是否分阶段罢工)、范围(全体员工还是部分部门)、规则(如是否设置“最低服务保障”以避免公共利益受损)及应急预案(如遭遇企业报复性措施时的应对策略),方案需经全体员工民主表决通过,确保多数人支持,避免内部分歧削弱行动力,需建立信息通报机制,通过定期会议、微信群等方式向员工同步进展,防止谣言传播引发恐慌。

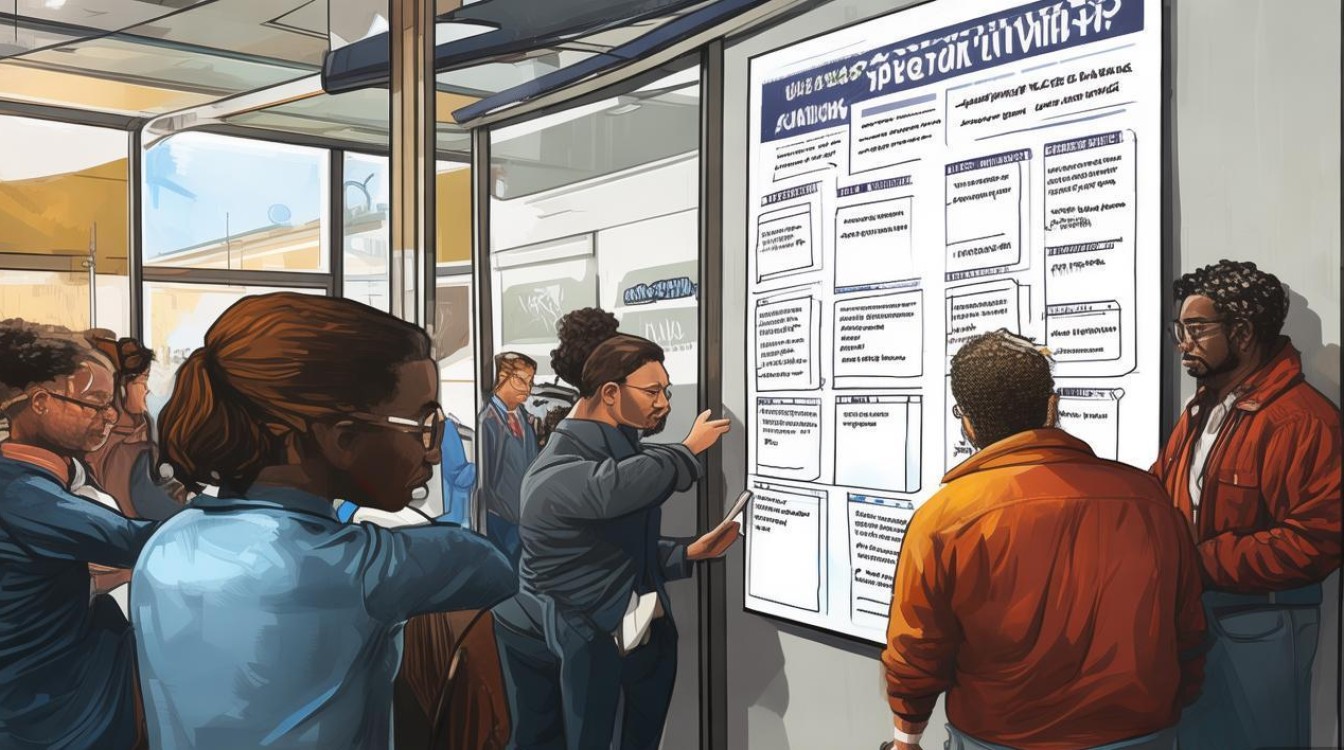

聚焦核心诉求:避免目标分散与情绪化

罢工的核心是“解决问题”,而非“宣泄情绪”,诉求设计需遵循“具体、可量化、合法”原则,避免模糊不清或漫天要价,将“提高工资”细化为“基本工资上涨15%”或“时薪不低于XX元”,将“改善工作条件”明确为“增设车间通风设备”“缩短每日加班时长1小时”等,诉求需基于行业平均水平、企业盈利能力及员工实际需求,可通过查阅行业薪酬报告、企业财务年报(若有公开渠道)等数据支撑,增强说服力,需区分“主要诉求”与次要诉求”,优先解决核心矛盾,避免因次要问题分散精力,诉求需避免“一刀切”,针对不同岗位(如一线员工与技术人员)的差异,可设计差异化方案,体现公平性。

坚持理性沟通:以对话替代对抗

罢工的本质是“施压”,而非“破坏”,在行动过程中,需保持理性态度,避免与企业陷入“对抗僵局”,可通过罢工委员会与企业建立正式沟通渠道,定期举行谈判会议,明确表达诉求,同时倾听企业方的难处与反馈,寻找双方利益的平衡点,若企业因经营压力暂无法满足全部诉求,可协商分阶段落实,或以“绩效挂钩”“利润分成”等方式替代直接涨薪,需注重舆论引导,通过社交媒体、员工公开信等方式向社会公众说明罢工原因及诉求,争取社会同情与支持,避免被企业贴上“扰乱秩序”的标签,可强调“罢工是为保障基本权益,而非针对企业”,或通过展示员工工作环境艰苦、薪资水平低于行业平均等事实,引发公众共鸣。

规避风险隐患:保障员工与企业合法权益

合理罢工需兼顾风险控制,避免因小失大,对员工而言,需警惕企业可能采取的报复行为,如非法解雇、降薪、岗位调动等,根据法律规定,企业不得因员工参与合法罢工而解除劳动合同,员工需注意保留证据(如罢工通知、参与记录、企业报复措施的证据等),必要时可通过劳动仲裁或诉讼维权,对企业而言,罢工可能导致生产停滞、订单流失、声誉受损等,因此双方需避免“两败俱伤”,可约定“罢工期间不采取过激措施”“员工不破坏企业设备”等条款,通过“君子协定”降低冲突烈度,若罢工涉及公共服务行业(如医疗、交通),需设置“紧急服务保障机制”,确保急救、公共交通等基本服务不受影响,避免引发社会公愤。

相关问答FAQs

Q1:罢工期间,企业能否以“旷工”为由解除劳动合同?

A:若罢工符合法律规定的程序(如提前通知、聚焦经济诉求),企业不得以“旷工”为由解除劳动合同,根据《劳动法》及相关司法解释,员工参与合法罢工是行使合法权益的行为,企业不得因此进行报复,但若罢工违反法律(如暴力破坏、阻塞交通)或企业规章制度(如未按通知程序参与),企业可依据相关规定采取纪律措施,员工需注意保留罢工合法性证据(如工会通知、法律意见书等),遭遇非法解雇时可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。

Q2:如何判断罢工诉求是否合理?

A:合理诉求需满足三个标准:一是合法性,即内容不违反法律法规(如要求低于最低工资的涨薪诉求不合法);二是必要性,即确因企业侵权或制度不合理导致(如长期拖欠工资、强制超时加班);可行性,即需结合企业经营状况、行业水平及员工实际需求,避免提出远超企业承受能力的要求,可通过以下方式验证:查阅行业薪酬报告、企业财务数据(若有公开渠道),参考同类企业员工待遇,或邀请第三方机构(如工会、劳动仲裁部门)进行评估,诉求需经员工民主表决通过,确保多数人认可,避免少数人主导导致目标脱离实际。