兼职博士后申请是一个系统性的过程,涉及材料准备、导师沟通、单位审批等多个环节,申请人需结合自身条件与目标院校/科研机构的具体要求逐步推进,以下从申请条件、核心材料、流程步骤、注意事项等方面展开详细说明,帮助申请人清晰了解操作路径。

申请基本条件

兼职博士后申请通常需满足以下基础要求(具体以目标单位规定为准):

- 学历背景:已获得博士学位(或应届博士毕业生,需在进站前取得博士学位),博士学位一般不超过3年,年龄不超过35周岁(部分单位可适当放宽)。

- 科研能力:具有独立从事科学研究的能力,以第一作者身份发表过高水平学术论文(如SCI/SSCI/EI收录论文),或参与过国家级/省部级科研项目。

- 时间保障:能够保证每月在设站单位从事科研工作的时间(一般不少于15天,或年累计不少于6个月),需与全职工作协调,避免时间冲突。

- 单位同意:需提供在职单位出具的同意脱产/兼职从事博士后研究工作的证明,确保劳动关系不影响原岗位履职。

- 导师意向:需获得设站单位合作导师的正式接收意向,导师研究方向需与申请人博士期间课题或未来研究计划高度契合。

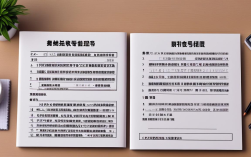

核心申请材料清单

申请材料是评审的核心依据,需提前准备齐全并确保真实规范,常见材料如下(可整理为表格形式便于查阅):

| 材料类别 | 备注 | |

|---|---|---|

| 基础材料 | 博士后进站申请表(需在线填写或下载模板); 博士学位证书复印件(应届生提供毕业证明); 身份证复印件; 在职单位同意进站证明(需加盖单位公章)。 |

博士学位证书需通过教育部学历认证,应届生需注明预计毕业时间。 |

| 科研能力证明 | 个人学术简历(含教育背景、工作经历、发表论文、科研项目、获奖情况等); 博士学位论文摘要及全文; 代表性学术论文(期刊封面、目录、全文复印件); 科研项目参与证明(如任务书、结题报告等)。 |

论文需标注第一作者或通讯作者,未发表稿件可附接收函或投稿证明。 |

| 研究计划 | 博士后研究计划书(含研究背景、意义、目标、内容、方法、创新点、预期成果、进度安排等); 合作导师意见(需签字确认)。 |

计划书需与合作导师共同商定,体现学科前沿性与可行性,字数一般1-2万字。 |

| 推荐材料 | 博士导师推荐信(1-2封,需含对申请人科研能力、学术品位的评价); 其他领域专家推荐信(可选,如合作导师或行业专家)。 |

推荐信需用单位抬头纸书写,由推荐人签字并加盖公章或骑缝章。 |

| 其他补充材料 | 专业技术职务证书复印件(如讲师、工程师等); 获奖证书、专利证书复印件; 外语能力证明(如六级成绩、托福/雅思成绩等)。 |

非必需材料,但可增强申请竞争力,部分单位对英语水平有明确要求(如SCI论文写作能力)。 |

申请流程步骤

兼职博士后申请流程可分为“前期准备—材料提交—审核考核—进站办理”四个阶段,具体如下:

前期准备(1-2个月)

- 联系导师:通过邮件、学术会议等方式与合作导师取得联系,附上个人简历和研究计划初稿,明确导师接收意向(需导师回复确认)。

- 了解政策:登录目标院校/科研机构官网“博士后管理办公室”栏目,查阅《博士后管理工作办法》,确认兼职博士后申请条件、时间节点(如批次:春季3月、秋季9月)、待遇保障(如科研经费、生活补贴等)。

- 协调单位:与在职单位沟通,获取书面同意证明,确保兼职工作不影响原岗位职责(部分单位要求原单位保留人事关系)。

材料提交(1个月内)

- 在线申请:通过单位博士后进站系统(如“中国博士后网”或设站单位自主平台)填写申请表,上传电子版材料(需扫描清晰,PDF格式),确保信息与纸质材料一致。

- 纸质材料寄送:按单位要求将全套材料(含原件复印件)邮寄至设站单位博士后管理部门,部分单位要求申请人现场提交。

审核考核(1-2个月)

- 资格初审:由博士后管理部门审核申请人学历、工作经历、材料完整性等,不符合条件者不予进入下一环节。

- 学术评审:由合作导师组织学术委员会(或专家组)对研究计划、科研成果进行评议,重点评估创新性、可行性及与导师研究方向匹配度。

- 面试考核:部分单位安排面试(线上/线下),申请人需汇报研究计划,回答专家提问,考察学术表达与应变能力。

进站办理(1个月内)

- 公示与录取:通过考核者将在单位官网公示3-5个工作日,无异议后发放《博士后进站通知书》。

- 签订协议:申请人需与合作导师、设站单位、在职单位三方签订《兼职博士后工作协议》,明确工作职责、时间安排、科研成果归属、待遇发放等细节。

- 档案与组织关系:档案原则上不转入设站单位(兼职博士后常见规定),需由在职单位保管;党组织关系根据单位要求保留或转入。

注意事项

- 时间规划:提前3-6个月准备,避开高校/科研机构招生高峰期(如春季入学需前一年年底联系导师)。

- 材料规范:所有材料需真实有效,避免抄袭或夸大成果;研究计划需突出创新点,避免与博士课题重复。

- 沟通协调:保持与合作导师、设站单位管理部门的密切沟通,及时补充材料或调整计划;与在职单位明确兼职期间的薪资、社保等细节,避免劳动纠纷。

- 待遇保障:兼职博士后一般不享受设站单位的工资、社保,但可获得科研经费(如合作导师项目经费支持)或生活补贴(部分单位发放),需在协议中明确金额及发放方式。

相关问答FAQs

Q1:兼职博士后是否需要将档案转入设站单位?

A:多数单位兼职博士后不要求转入档案,档案仍由原工作单位或人才市场保管,但需提供档案保管证明,具体以设站单位博士后管理部门规定为准,建议提前咨询确认。

Q2:兼职博士后的科研成果(论文、专利等)归属如何确定?

A:科研成果归属需在《兼职博士后工作协议》中明确约定,一般情况下,利用设站单位资源(如实验室、设备、经费)产生的成果,第一署名单位通常为设站单位;与在职单位合作完成的成果,需协商确定署名单位,避免知识产权纠纷。