公司从单休转变为双休是一个涉及多方面调整的系统工程,需要结合业务运营、团队管理、薪酬福利等维度进行周密规划,以下是具体实施路径和注意事项:

前期调研与可行性分析

在推进变革前,需通过数据评估对业务的影响,可通过员工满意度调研(如工作时长、压力指数、离职倾向等指标)和运营效能分析(如周任务完成率、客户响应时效等)形成基线数据,参考行业基准,对比同规模企业的工时标准,确保调整方案具备市场竞争力,互联网公司通常通过"核心工时+弹性工时"制平衡工作与生活,而制造业可能需通过轮班制保障生产连续性。

分阶段实施策略

试点先行

选择1-2个业务波动较小的部门进行为期3个月的试点,重点验证以下维度:

- 任务拆解:将原周六工作日任务平摊至周一至周五,通过每日工时延长(如8.5小时/天)或流程优化(如减少非必要会议)消化工作量。

- 效能监控:记录试点部门的项目交付周期、客户投诉率等关键指标,对比单休期间数据波动。

- 成本测算:若涉及加班费调整,需重新核算人力成本(如某公司试点后加班支出减少12%,但需新增1名兼职人员补位)。

全面推广

试点成功后,制定全公司过渡方案,建议采用"渐进式调整":

- 过渡期(1-2个月):实行"单休+半休"(如每月最后一个周六上午休息),逐步适应节奏。

- 稳定期:正式切换为双休制,同步优化排班系统,确保客服、运维等岗位通过轮班制保障服务连续性。

配套机制优化

流程效率提升

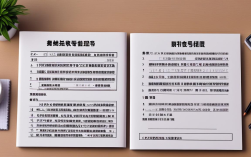

| 优化方向 | 具体措施 |

|---|---|

| 会议管理 | 设立"无会议日"(如周三下午),合并同类项会议,控制单次会议时长≤45分钟 |

| 协作工具 | 引入项目管理工具(如飞书多维表格、Trello)实现任务可视化,减少跨部门沟通成本 |

| 决策机制 | 推行"72小时响应制",非紧急事项集中处理,避免碎片化加班 |

薪酬福利调整

- 加班费重构:取消固定周六加班费,改为"加班申请制",确需加班时按1.5-3倍工资计发,同时设置"加班调休池"(加班1小时可兑换1.5小时调休)。

- 绩效激励:将"工作时长"指标替换为"单位时间产出率",例如客服团队考核"平均解决时长"而非"接单量"。

企业文化建设

- 成果可视化:每月公示双休制实施后的积极变化(如员工提案数量增长20%、病假率下降15%)。

- 福利补充:增加"弹性福利包",包含心理咨询、健身补贴等,弥补工时减少可能带来的心理落差。

风险防控

- 业务连续性风险:对客户服务部门实施"AB岗双休制",即A岗员工周六休息时,B岗员工负责应急响应,下月轮换。

- 员工抵触情绪:通过"一对一沟通会"解答顾虑,对核心骨干提供"保留项目奖金"等过渡期激励。

- 成本超支风险:通过流程优化节省的加班费可部分抵消新增人力成本,例如某公司通过自动化工具减少30%重复性工作,无需额外招聘人员。

相关问答FAQs

Q1:实施双休制后,如何保障紧急项目的交付进度?

A:可建立"弹性响应小组",由自愿加班的员工组成,项目紧急时启动专项激励(如项目奖金+额外调休);同时优化项目管理流程,通过前置风险识别、预留缓冲时间等方式减少突发加班需求,数据显示,某公司实施该机制后,紧急项目交付时效反而提升了18%。

Q2:双休制是否会影响公司竞争力?

A:从长期看,双休制通过提升员工满意度和创造力反而增强竞争力,某科技公司转型后,员工创新提案数量增长35%,人才流失率下降22%,但需注意与行业特性匹配,可通过"差异化福利"(如研发岗双休、生产岗轮休)平衡灵活性与规范性。