hr在筛选求职信息时,需通过系统化流程、多维度评估和工具辅助,快速识别匹配度高、潜力大的候选人,同时避免主观偏差和无效劳动,以下从筛选原则、核心步骤、工具应用及注意事项展开具体说明。

明确筛选标准:基于岗位需求的“硬门槛”与“软匹配”

筛选前需与用人部门确认岗位核心需求,建立清晰的评估维度,避免仅凭“感觉”判断,标准可分为两类:

- 硬性门槛(必筛项):指不满足即直接淘汰的条件,通常为岗位的“刚性需求”,学历(如研发岗要求本科及以上)、专业(如会计岗需财会相关专业)、工作经验年限(如管理岗要求3年以上同团队管理经验)、资格证书(如建筑岗需一级建造师证)、技能证书(如语言类岗位需雅思7.0分)等,此类标准可通过求职信息中的“教育背景”“工作经历”“证书”等模块快速核验,不符合者直接筛除,节省后续时间。

- 软性匹配(加分项):指影响候选人岗位适应性的综合素质,需结合岗位性质灵活调整,沟通能力(销售岗、客服岗需重点考察)、逻辑思维(产品岗、数据分析岗)、团队协作意识(跨部门协作频繁的岗位)、抗压能力(高压岗位如投行、互联网大厂)、行业经验(如快消岗倾向有快消行业背景候选人)等,此类标准需通过简历细节、求职信或后续面试进一步评估,但初步筛选时可关注简历中体现的相关案例,如“主导过XX项目并实现XX成果”“带领5人团队完成XX目标”等具体描述。

多轮次筛选:从“海选”到“精挑”的递进式评估

初筛:快速排除“明显不匹配”者

初筛阶段聚焦硬性门槛和基础软性匹配,目标是快速过滤掉50%-70%的无效简历,操作时注意:

- 关键词扫描:根据岗位JD提取核心关键词,如“Java开发”“用户增长”“活动策划”等,利用简历工具(如ATS系统)或Ctrl+F功能快速定位,若简历中未出现相关关键词或仅零星提及,可直接淘汰。

- 时间逻辑验证:检查工作/教育经历的时间线是否连贯,避免出现“时间重叠”“空白期过长(如1年以上无合理解释)”等情况,某候选人简历显示“2020.01-2022.01 公司A运营,2021.06-2022.12 公司B市场”,明显存在时间重叠,需标记后进一步确认或直接筛除。

- 基础信息完整性:关注联系方式(电话、邮箱是否有效)、求职意向(是否与岗位一致)、照片(若岗位有形象要求,如销售、前台,可初步评估)等,信息不全或明显敷衍(如求职意向为“不限”)的简历优先排除。

复筛:深度挖掘“潜力匹配”者

通过初筛的简历进入复筛,需结合岗位核心能力进行细节评估,重点考察“候选人是否具备解决岗位关键问题的能力”。

- 工作经历深度分析:采用“STAR法则”拆解候选人的项目/工作成果:情境(Situation)——当时面临什么背景?任务(Task)——负责的具体任务是什么?行动(Action)——采取了哪些行动?结果(Result)——最终达成什么效果(需量化,如“销售额提升30%”“用户留存率提高15%”)?招聘新媒体运营时,若候选人仅写“负责公众号运营”,需进一步追问;若写“独立运营XX公众号,3个月内粉丝从1万增长至5万,转化率提升20%”,则优先保留。

- 技能与岗位匹配度:针对岗位所需的硬技能(如PS、Python、SQL等),查看简历中是否有具体项目经验或技能证书;软技能则通过自我评价、获奖经历等侧面印证,如“连续3年获得公司优秀员工”(侧面体现工作稳定性与业绩),“大学辩论队队长”(侧面体现沟通与逻辑能力)。

- 稳定性与职业规划:关注候选人过往工作单位的变动频率(如1年内换2-3次工作且无合理原因,稳定性存疑)、离职原因(若频繁抱怨前公司,职业素养可能不足),以及求职动机(如“希望长期在XX领域深耕”比“寻求稳定工作”更符合企业长期培养需求)。

终筛:用人部门协同“精准锁定”

复筛后的简历(通常按1:3-1:5的比例)需与用人部门共同评估,重点确认“候选人是否融入团队文化”及“是否符合岗位长期发展需求”,可组织用人部门参与简历评审会,或由HR将候选人简历+核心亮点摘要(如“3年快消行业经验,主导过2次千万级活动,用户增长25%”)同步给用人部门,收集反馈后确定面试名单。

工具与技巧:提升筛选效率的“加速器”

- ATS( applicant tracking system, applicant tracking system):适用于中大型企业,可自动解析简历、关键词匹配、初筛评分,减少人工重复劳动,设置“经验≥3年”“技能=Python”等条件后,系统自动按匹配度排序,HR只需处理前30%的简历。

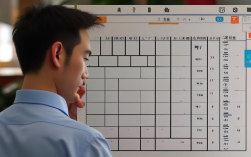

- Excel/表格辅助:若未使用ATS,可用Excel建立候选人评估表,列出核心筛选维度(如学历、经验、技能、评分),逐项打分后按总分排序,避免主观遗漏。

| 候选人姓名 | 学历(10分) | 经验年限(20分) | 项目成果(30分) | 技能匹配(20分) | 稳定性(20分) | 总分 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 张三 | 10(本科) | 20(5年) | 30(主导千万项目) | 20(Python+SQL) | 15(1次跳槽) | 95 |

| 李四 | 8(大专) | 15(3年) | 20(小项目经验) | 15(仅Python) | 20(无跳槽) | 78 |

- 反常识技巧:警惕“过度包装”简历,如“精通所有办公软件”(实际可能仅会用Word)、“带领团队实现百亿营收”(但候选人仅为基层员工);同时关注“隐藏亮点”,如“疫情期间主动组织线上社群,维护1000+用户”(体现应变与主动性)。

注意事项:规避筛选中的常见误区

- 避免“光环效应”:不因候选人毕业院校、前公司名气而忽略实际能力,也不因“非名校/大厂”直接放弃,需结合岗位需求综合评估。

- 预留“弹性空间”:对于部分“硬门槛”(如学历),若候选人其他能力突出(如5年行业经验+顶级项目成果),可适当放宽,或作为“特别关注”进入面试。

- 记录筛选理由:对淘汰的简历标注具体原因(如“经验不足”“技能不匹配”),既方便后续复盘优化筛选标准,也避免候选人质疑时无据可依。

相关问答FAQs

Q1:如果候选人简历与岗位要求不完全匹配,但学习能力突出,是否应该推荐?

A:需结合岗位性质判断,对于“技能更新快、可培养性强”的岗位(如管培生、初级运营),若候选人学习能力强(如“3个月自学Python完成数据分析项目”)、职业规划清晰,可推荐;但对于“经验要求高、技能难以速成”的岗位(如资深架构师、外科医生),仍需以“匹配度”为核心,避免因“潜力”牺牲岗位短期交付质量。

Q2:如何通过简历筛选识别候选人的“稳定性”?

A:重点关注三点:① 工作变动频率:若1年内换2次以上工作且无合理理由(如家庭搬迁、行业转型),稳定性较低;② 离职原因:简历中若频繁出现“薪资太低”“领导不和”等主观负面表述,可能反映职业素养不足;③ 求职动机:若候选人明确表达“希望长期在XX领域发展”“看重企业培训体系”,而非“短期过渡”“找份稳定工作”,稳定性更高。