绩效考核不合格是企业管理中常见但需谨慎处理的问题,其核心在于通过科学、公正的流程帮助员工改进绩效,同时保障企业整体目标的实现,处理过程需兼顾合规性、人性化与有效性,避免简单粗暴的惩罚,而是聚焦于问题诊断、改进支持与结果应用的闭环管理。

绩效不合格的初步诊断与原因分析

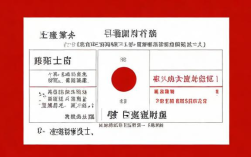

当员工绩效考核结果不合格时,管理者首先需避免主观臆断,应通过数据与事实进行客观分析,可通过“绩效问题归因矩阵”快速定位核心原因:

| 归因维度 | 具体表现 | 管理侧重点 |

|---|---|---|

| 能力不足 | 员工知识、技能或经验未达到岗位要求,导致任务执行困难 | 培训赋能、导师辅导、岗位调整 |

| 态度问题 | 工作积极性低、责任心不足、协作意识差,或存在抵触情绪 | 沟通引导、价值观重塑、明确奖惩机制 |

| 外部环境限制 | 资源支持不足、流程冲突、团队协作障碍或家庭突发状况等 | 资源协调、流程优化、人文关怀 |

| 目标设定问题 | 绩效指标不合理(如过高、模糊或与岗位职责脱节) | 目标校准、指标重构、双向沟通 |

若某销售员工业绩未达标,需区分是因市场环境恶化(外部因素)、产品知识欠缺(能力问题),还是客户跟进消极(态度问题),再针对性制定方案,诊断过程需与员工进行一对一绩效面谈,鼓励员工自我剖析,避免管理者单向定性。

制定绩效改进计划(PIP)

对于确因能力或态度导致的绩效不合格,企业需启动正式的绩效改进计划(Performance Improvement Plan,PIP),PIP并非“惩罚工具”,而是“改进路线图”,需明确以下要素:

- 改进目标:设定具体、可量化、可达成、相关性强、有时间限制(SMART原则)的目标。“3个月内客户投诉率从15%降至5%”“通过公司产品技能认证考试”。

- 支持措施:明确企业提供的资源,如培训课程、导师带教、权限调整或跨部门协作支持。

- 时间节点:将改进周期分为阶段性里程碑(如每周/每月检查点),避免“一刀切”的期末考核。

- 后果说明:清晰说明若未达成改进目标,可能面临的岗位调整、降职甚至解除劳动合同等后果,但需符合《劳动合同法》规定,避免违法解除风险。

PIP需由员工签字确认,确保其理解并认可计划内容,企业留存书面记录,作为后续管理依据。

过程跟踪与动态调整

在PIP执行期间,管理者需持续跟踪员工表现,而非“放任不管”,可通过以下方式强化过程管理:

- 定期反馈:每周进行15分钟简短沟通,每月召开正式回顾会,肯定进步、指出不足;

- 资源支持:若员工反馈培训内容与实际工作脱节,需及时调整培训方案;

- 灵活调整:若发现员工在部分领域有明显进步(如技术能力提升但沟通不足),可优化改进目标,强化优势环节。

某程序员在PIP期间代码质量达标但文档撰写滞后,管理者可增加“文档模板工具培训”并调整考核权重,而非全盘否定。

结果应用与合规处理

改进周期结束后,需依据结果采取差异化处理:

- 达标情况良好:及时认可与激励,如恢复绩效奖金、纳入晋升候选人名单,帮助重建信心;

- 部分达标:可延长改进期1-2个月,或调整至更适合的岗位(如从一线销售转至客户支持);

- 未达标:需严格依据《劳动合同法》第40条“不胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的”规定,履行提前30日书面通知或支付代通知金、支付经济补偿金的程序后解除劳动合同。

需注意:不胜任工作的认定需基于绩效考核制度(需经民主程序制定并公示)、明确的考核标准及客观证据,避免主观随意性,某员工连续两次考核不合格,但企业未提供培训或调岗机会,直接解除劳动合同可能被认定为违法解除。

预防机制与组织优化

为减少绩效不合格情况,企业需从源头预防:

- 完善绩效管理体系:确保指标设定与战略目标对齐,避免“唯KPI论”,增加过程性指标(如团队协作、创新贡献);

- 加强入职培训与试用期考核:帮助新员工快速融入,识别能力短板;

- 建立常态化沟通机制:通过季度面谈、非正式沟通及时发现问题,避免“秋后算账”;

- 管理者赋能:培训HR管理者绩效面谈技巧、劳动法律风险防控能力,避免处理不当引发劳动争议。

相关问答FAQs

Q1:员工不认可绩效考核结果,拒绝签字怎么办?

A:员工不签字不代表考核无效,但需留存沟通记录,可通过以下方式处理:① 再次面谈,说明考核依据(如数据、事实),听取员工异议并记录;② 若员工对考核标准有异议,可提交绩效管理委员会复核;③ 确保考核结果有客观证据支撑(如客户投诉记录、项目交付数据),避免主观评价,若员工后续因此申请劳动仲裁,企业需举证考核流程的合规性与结果的公正性。

Q2:绩效改进期间,能否降低员工薪资?

A:原则上不能单方降低薪资,需符合“协商一致”原则,根据《劳动合同法》第35条,变更劳动合同内容(包括薪资)需双方协商一致并采用书面形式,实践中,可在PIP协议中约定“若达成改进目标,薪资恢复至原水平;未达标则按公司制度调整岗位及薪资”,但调整后的薪资不得低于当地最低工资标准,且需确保制度合法有效,若未经协商直接降薪,员工可以“未及时足额支付劳动报酬”为由主张被迫解除劳动合同并要求经济补偿。