绩效调整是企业人力资源管理中的重要环节,旨在通过科学合理的机制优化员工绩效、激发组织活力,同时确保薪酬体系与员工贡献相匹配,绩效调整一般包括多个维度和具体内容,涵盖目标设定、评估标准、实施流程及结果应用等方面,以下从核心要素、调整类型、实施步骤及注意事项四个层面展开详细说明。

绩效调整的核心要素

绩效调整的基础在于明确调整的依据和原则,确保过程公平、透明且具有可操作性,核心要素包括:

- 目标一致性:调整需与企业战略目标及部门职责保持对齐,避免局部优化与整体战略脱节,若企业年度目标是“提升客户满意度”,则绩效指标需侧重服务响应速度、客户投诉率等维度。

- 数据支撑:调整需基于客观的绩效数据,如量化指标(销售额、项目完成率)和质化指标(团队协作、创新能力),减少主观偏差。

- 动态性:根据市场环境、业务发展阶段及员工岗位变化,定期审视绩效标准的合理性,避免指标僵化。

绩效调整的主要类型

绩效调整可根据调整方向、幅度及对象分为不同类型,具体包括:

薪酬调整

- 普调与差异化调整:普调基于整体薪酬水平(如CPI涨幅)或企业盈利状况,适用于全员;差异化调整则依据个人绩效结果,如绩效优秀者可获更高调薪幅度(如10%-15%),合格者调整幅度较低(3%-5%),不合格者不调薪或降薪。

- 奖金与长期激励:除固定薪酬外,绩效调整还涉及年终奖、项目奖金的分配,以及股权、期权等长期激励的授予标准。

职位调整

- 晋升与轮岗:绩效优异者可获晋升机会或跨部门轮岗,以承担更高职责;绩效持续不达标者可能面临降职或调岗至更适合的岗位。

- 岗位优化:通过绩效评估识别高潜力员工,将其配置到核心业务岗位;对低绩效岗位进行合并或精简,提升组织效率。

培训与发展计划调整

- 个性化培训:根据绩效差距设计培训方案,如销售业绩不足者可参加谈判技巧培训,技术能力薄弱者安排技能提升课程。

- 职业规划支持:为高绩效员工提供导师制、领导力发展项目;对低绩效员工制定改进计划(PIP),明确改进目标与时间节点。

绩效目标与标准调整

- 目标值修正:若外部环境(如政策变化、市场需求)导致原目标过高或过低,需及时调整目标值,确保挑战性与可行性平衡。

- 指标权重优化:根据岗位职责变化,重新分配绩效指标权重,研发岗位可提高“技术创新成果”指标的占比,管理岗位则侧重“团队效能”。

绩效调整的实施步骤

科学的实施流程是绩效调整有效性的保障,通常包括以下阶段:

- 准备阶段:收集历史绩效数据、市场薪酬报告及企业战略规划,明确调整目标(如“激励高绩效人才,淘汰末位10%员工”)。

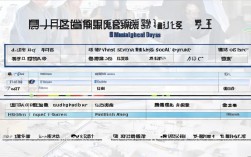

- 评估阶段:通过自评、上级评价、360度反馈等多维度评估员工绩效,形成绩效等级分布(如S/A/B/C/D五级),确保等级划分符合正态分布原则。

- 方案制定:根据绩效等级确定调整方案,明确调薪幅度、职位变动名单及培训计划,并测算调整后的薪酬总额与预算是否匹配。

- 沟通与审批:与员工一对一沟通调整结果,说明依据与改进方向;方案需经人力资源部及管理层审批,确保合规性。

- 执行与反馈:落实调整措施(如薪酬发放、岗位变动),并在3-6个月后跟踪效果,通过员工满意度调查、绩效复评等数据优化后续调整策略。

绩效调整的注意事项

- 公平性与透明度:避免“人情分”或“一刀切”,公开调整规则与流程,减少员工疑虑,某互联网企业通过绩效管理系统实时展示评估维度与得分,让员工清晰了解调整依据。

- 法律合规性:调整需符合《劳动合同法》及地方性法规,如降薪需与员工协商一致,避免单方面变更劳动合同引发劳动纠纷。

- 关注员工体验:对低绩效员工,应以辅导改进为主,而非单纯惩罚;对高绩效员工,除物质激励外,需关注职业发展需求,降低离职率。

- 与技术工具结合:借助HR SaaS系统实现绩效数据自动化分析、调整方案模拟等功能,提升决策效率与准确性。

相关问答FAQs

Q1:绩效调整中如何平衡公平性与激励性?

A1:公平性体现在评估标准的统一与过程的透明,例如采用量化指标与360度反馈结合的方式,减少主观因素;激励性则需通过差异化调整实现,如对高绩效员工提供远高于市场平均的调薪幅度及晋升通道,同时对低绩效员工设定明确的改进目标,形成“优者上、庸者下”的良性竞争机制。

Q2:绩效调整后员工抵触情绪较大,应如何处理?

A2:首先需及时沟通,向员工详细说明调整依据(如绩效数据、企业战略需求),倾听其诉求并针对性解答;对因绩效未达标而调整的员工,提供必要的支持(如培训、资源协助),帮助其提升能力;建立申诉渠道,允许员工对结果提出异议,并由第三方(如HRBP或管理层)复核,确保调整结果的公正性。