未休护产假如何补工资是职场女性及用人单位关注的重要问题,涉及法律法规、权益保障及实操流程等多个维度,根据我国现行法律体系,护产假(即护理假)是法律赋予符合条件的职工在配偶生育期间享有的带薪假期,用人单位应依法保障职工休假权利,若因单位原因导致职工未休护产假或休假天数不足,职工有权要求补发相应的工资报酬,以下从法律依据、适用范围、计算方式、维权途径及注意事项等方面进行详细说明。

法律依据与适用范围

护产假的工资补发需以法律法规为依据,核心依据包括《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》及地方性人口与计划生育条例。《女职工劳动保护特别规定》第八条明确指出,女职工产假期间的生育津贴对职工原工资标准的差额部分,由用人单位补足;而护产假作为配偶陪产假的一部分,其工资待遇参照生育津贴或职工正常出勤工资标准执行,具体需结合地方规定。

适用范围上,护产假享受主体通常为符合法定生育条件的职工配偶(含男性职工及符合生育条件的女性职工,部分省份允许同性伴侣或男性配偶享受),需提供配偶生育证明、结婚证等材料,休假天数因地区差异而异,四川省人口与计划生育条例》规定男方护理假20天,《广东省人口与计划生育条例》为15天,《北京市人口与计划生育条例》延长至15个工作日(约30天),职工需以当地政策为准,若用人单位未依法安排护产假,或职工因工作原因主动放弃休假但未获得经济补偿,均涉及工资补发问题。

未休护产假工资的计算方式

未休护产假工资的计算需区分“单位原因未安排休假”和“职工主动放弃休假”两种情形,二者计算标准存在差异。

(一)单位原因导致未休护产假

若用人单位因生产繁忙、人员调配不足等非职工原因,未安排职工休护产假或休假天数不足,职工有权要求支付“未休护产假工资”,其计算标准通常为:

未休护产假工资=职工本人日工资×未休天数×200%

“日工资”的计算基数为职工本人上年度月平均工资(包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等货币性收入),若职工实际工作不满12个月,按实际月平均工资计算;若无法确定月平均工资,按当地职工月平均工资的60%作为基数。

某职工上年度月平均工资为8000元,当地月平均工资为6000元,其日工资=8000元÷21.75天(法定月计薪天数)≈367.82元,若用人单位未安排其休15天护产假,需补发工资=367.82元×15天×200%≈11034.6元。

(二)职工主动放弃护产假

部分用人单位规定,职工因个人原因主动放弃护产假,可申请获得“未休护产假经济补偿”,但需满足双方协商一致、职工提交书面申请等条件,补偿标准通常为:

经济补偿=职工本人日工资×未休天数×100%

(即按正常出勤工资的1倍支付,而非200%的惩罚性赔偿)。

需注意,职工主动放弃护产假的经济补偿并非法定义务,而是基于双方约定的福利,若用人单位未承诺补偿,职工无权强制要求。

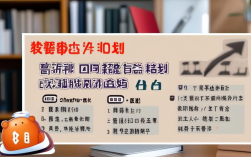

不同地区护产假天数及工资计算参考表

| 地区 | 护产假天数 | 未休工资计算标准(单位原因) | 日工资计算基数 |

|---|---|---|---|

| 四川省 | 20天 | 日工资×未休天数×200% | 上年度月平均工资 |

| 广东省 | 15天 | 日工资×未休天数×200% | 上年度月平均工资 |

| 北京市 | 30天(工作日) | 日工资×未休天数×200% | 上年度月平均工资 |

| 上海市 | 10天 | 日工资×未休天数×200% | 劳合同约定的工资标准 |

| 浙江省 | 15天 | 日工资×未休天数×200% | 上年度月平均工资 |

未休护产假工资的实操流程

(一)与用人单位协商

职工发现未休护产假工资未足额支付时,应首先与用人单位人力资源部门沟通,提交书面申请(注明未休天数、工资计算基数及诉求),并保留沟通记录(如邮件、微信聊天记录),用人单位需在15个工作日内书面回复,若协商一致,应签订补发协议并明确支付时间。

(二)劳动监察投诉

若协商无果,职工可向用人单位所在地的劳动保障监察机构投诉,提交以下材料:

- 身份证明复印件;

- 劳动合同或劳动关系证明;

- 配偶生育证明(出生医学证明、准生证等);

- 未休护产假的证据(如考勤记录、工资条、同事证言等);

- 工资计算依据(如银行流水、社保缴费记录)。

劳动监察机构受理后,需在60个工作日内作出处理决定,责令用人单位限期支付工资及赔偿金。

(三)劳动仲裁与诉讼

对劳动监察处理结果不服的,职工可自知道或应当知道权利被侵害之日起1年内,向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,仲裁请求可包括:

- 支付未休护产假工资;

- 加付赔偿金(应付金额50%以上100%以下,若用人单位拒不执行劳动监察处理决定);

- 承担仲裁费用。

对仲裁结果不服的,可向人民法院提起诉讼,通过司法程序维权。

注意事项

- 时效问题:未休护产假工资的维权时效为1年,自职工知道或应当知道权利被侵害之日起计算,建议在休假结束后3个月内主张权利,避免因超过时效丧失胜诉权。

- 证据保留:职工需妥善保存劳动合同、考勤记录、工资条、生育证明、沟通记录等证据,必要时可申请劳动仲裁委调取用人单位的社保缴费记录、工资台账等。

- 地方差异:部分省份(如山东省)规定,护产假工资按生育津贴标准计发,若生育津贴低于职工原工资,由用人单位补足,职工需结合当地政策计算。

- 集体合同优先:若用人单位的集体合同或规章制度规定的护产假待遇高于地方标准,按约定执行,但不得低于法定最低标准。

相关问答FAQs

Q1:护产假工资和生育津贴是一回事吗?如何区分?

A:护产假工资和生育津贴是两个概念,生育津贴是职工因生育暂时离开工作岗位期间,由社会保险基金支付的生活费用,申领主体为生育的女职工;而护产假工资是职工在配偶生育期间休假的工资报酬,由用人单位支付(部分地区将护产假纳入生育津贴支付范围,由社保基金支付),若护产假由社保基金支付,标准按当地上年度职工月平均工资计发;若由用人单位支付,按职工本人月平均工资计算,且不得低于当地最低工资标准。

Q2:未休护产假工资是否需要缴纳个人所得税?

A:未休护产假工资属于职工的劳动报酬,应并入“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税,计算时,需扣除基本减除费用(每月5000元)及专项附加扣除(如子女教育、房贷利息等),按超额累进税率计税,某职工补发未休护产假工资11034.6元,扣除5000元减除费用及专项附加扣除2000元后,应纳税所得额为4034.6元,适用10%的税率,速算扣除数210元,应缴个税=4034.6×10%-210=193.46元。