在人才竞争日益激烈的当下,企业招聘面临挑战已成为常态,HR向领导解释“招不到人”时,需避免简单归因于“市场没人”,而应从多维度系统分析原因、展示应对策略,并体现HR的专业价值,以下从问题拆解、原因分析、解决方案及未来规划四个层面展开,帮助HR构建逻辑清晰、数据支撑、有建设性的沟通框架。

问题拆解:明确“招不到人”的具体表现

首先需清晰界定“招不到人”的范畴,避免笼统表述,可通过数据细化问题,

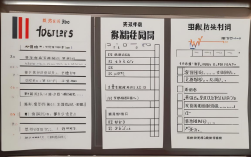

- 关键岗位空缺时长:核心技术岗连续3个月未到岗,业务支持岗2个月未补齐;

- 简历投递量与质量:某岗位月均投递量不足50份,其中符合硬性条件的不足10%;

- 面试通过率:通过初试的候选人中,接受offer的比例仅30%,拒绝原因集中在薪酬、职业发展等;

- 人才库储备:核心岗位人才库中“可立即推荐”的候选人不足5人。

通过具体数据,让领导直观感知问题的严重性,而非停留在“招不到人”的模糊描述。

原因分析:从“市场-企业-岗位-HR”四维度拆解

招不到人往往是多因素交织的结果,需客观分析内外部原因,避免让领导认为是“HR工作不力”。

(一)外部市场环境:人才供需失衡

- 行业人才竞争白热化:例如互联网行业算法工程师岗位,头部企业薪资溢价30%-50%,中小型企业即使提高预算仍难吸引候选人;

- 新兴领域人才缺口:如AI训练师、碳中和工程师等岗位,全国相关专业毕业生不足千人,企业间“抢人”激烈;

- 候选人观望情绪:经济下行期,部分候选人更倾向于“骑驴找马”,对稳定性要求提升,对初创企业或业务波动大的企业持谨慎态度。

(二)企业内部因素:吸引力不足

| 维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 薪酬竞争力 | 岗位薪酬低于行业25分位,核心岗位未设置年终奖、股权激励等长期激励; |

| 品牌形象 | 企业在社交媒体口碑两极,负面评价集中在“加班严重”“晋升不透明”; |

| 团队氛围 | 业务部门面试官态度傲慢,候选人反馈“像被审问”;跨部门协作效率低,新人融入难; |

| 发展空间 | 晋升通道模糊,关键岗位由“空降兵”担任,内部员工看不到成长路径。 |

(三)岗位本身问题:要求与市场脱节

- “万能岗”陷阱:要求候选人“3年经验+精通Python+熟悉SQL+具备项目管理能力+抗压能力强”,实际市场复合型人才稀缺;

- 薪酬与不匹配:薪资范围仅8k-12k,却要求“985院校+头部企业背景”,性价比过低;

- JD信息模糊:未明确汇报关系、团队规模、核心职责,候选人无法判断岗位价值。

(四)招聘流程与策略问题

- 流程冗长:从初试到终面需4轮,业务部门负责人出差导致周期拉长至2个月,候选人被其他企业抢走;

- 面试官能力不足:非HR面试官缺乏结构化面试技巧,主观判断偏差大,错失优质候选人;

- 被动招聘:仅依赖招聘网站发布信息,未主动挖掘猎头、内推、行业社群等渠道,人才触达率低。

解决方案:短期应急+长期优化,体现HR主动性

分析原因后,需提出可落地的解决方案,并明确时间节点与预期效果,让领导看到HR的执行力。

(一)短期应急:快速填补关键岗位缺口

- 拓宽渠道:

- 启动“猎头合作升级计划”,针对3个核心岗位签约2家专注垂直领域的猎头,将简历推荐周期从15天缩短至7天;

- 推出“内推激励升级”,推荐成功最高奖励5000元(原2000元),鼓励员工分享行业人脉。

- 优化招聘流程:

- 合并初试与复试,关键岗位“3天内完成2轮面试”,终试由业务负责人+HRBP共同参与,减少决策延迟;

- 发放“闪电offer”,对优质候选人24小时内发出offer,并附入职礼包(如安家补贴、设备支持)。

- 灵活用工:

对非核心业务岗位,采用“项目制外包”或“兼职顾问”模式,缓解业务燃眉之急。

(二)长期优化:提升企业招聘竞争力

- 薪酬与激励体系改革:

- 联合财务、业务部门开展“薪酬对标调研”,确保核心岗位薪酬处于行业50分位以上,增设“绩效奖金+项目分红”组合激励;

- 为高潜力人才设计“职业发展地图”,明确晋升标准与培训资源(如与高校合作在职硕士项目)。

- 雇主品牌建设:

- 打造“员工故事”专栏,通过短视频、文章展示团队成长案例(如“90后技术负责人带领团队攻克难题”);

- 优化面试体验:设置候选人专属对接人,提供面试反馈,即使未录用也保持良好关系。

- 岗位需求精准化:

推行“岗位需求评审会”,由HRBP、业务负责人、用人部门共同拆解岗位核心能力,剔除非必要要求(如“必须具备XX证书”改为“具备XX技能即可”)。

未来规划:从“被动招聘”到“主动人才管理”

向领导展示HR的长期视角,说明未来将从“填补空缺”转向“人才储备”,降低招聘波动对业务的影响。

- 人才梯队建设:针对核心岗位,建立“A/B角”继任计划,通过内部培养+外部储备双轨制,确保关键岗位“有人可用”;

- 数据驱动招聘:搭建招聘数据分析看板,实时监控各渠道转化率、到岗率、留存率,定期输出招聘效能报告,动态优化策略;

- 校企合作:与3所重点高校建立“实习基地”,提前锁定应届生,培养未来人才。

相关问答FAQs

Q1:如果领导质疑“为什么其他公司能招到,我们招不到”,HR如何回应?

A:需避免陷入“比较陷阱”,而是聚焦企业实际差异,客观分析:“您提到的情况确实存在,我们调研发现,XX公司能吸引候选人主要基于两点:一是他们薪酬包包含高额股权(我们目前未覆盖),二是他们的业务处于行业爆发期(我们目前处于稳定增长期),针对这点,我们已联合业务部门提出‘核心岗位股权激励试点方案’,计划下月启动,同时正在梳理业务增长点,向候选人传递‘长期发展潜力’,相信能提升吸引力。”

Q2:当业务部门坚持“高要求、低预算”的岗位需求时,HR如何协调?

A:需用数据说服业务部门,而非直接妥协,可分三步:① 展示市场数据:“根据XX招聘平台数据,要求‘3年经验+头部企业背景’的岗位,平均薪资为15-20k,我们目前预算10-12k,低于市场40%”;② 分析风险:“若坚持现有要求,预计招聘周期将延长至5个月,可能导致项目延期,潜在损失约XX万元”;③ 提出替代方案:“是否可拆分岗位?先招‘2年经验+潜力型’员工,搭配资深导师带教,3个月内补足能力,同时节省20%人力成本?” 通过数据量化风险,并提供可行方案,推动业务部门调整需求。