劳务工辞职是职场中常见的流程,但许多人对具体手续和注意事项不够了解,容易引发纠纷或影响个人权益,本文将详细解析劳务工辞职所需的手续、流程及注意事项,帮助劳动者顺利完成离职,保障自身合法权益。

辞职前的准备工作:明确权利与义务

在正式提出辞职前,劳务工需做好充分准备,避免后续操作中出现疏漏,应仔细阅读劳动合同,明确合同中关于辞职的条款,如通知期限、违约责任等,根据《劳动合同法》第三十七条规定,劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同;试用期内提前三日通知即可,确认自身是否处于试用期、合同约定的通知期限,是辞职的前提。

需评估辞职可能带来的影响,如社保转移、公积金提取、工作交接等,若涉及未休年假、加班费、经济补偿等,应提前计算清楚,并收集相关证据(如工资条、考勤记录),以便后续维权,若公司有培训服务期约定且未履行完毕,可能需承担违约责任,需提前了解清楚。

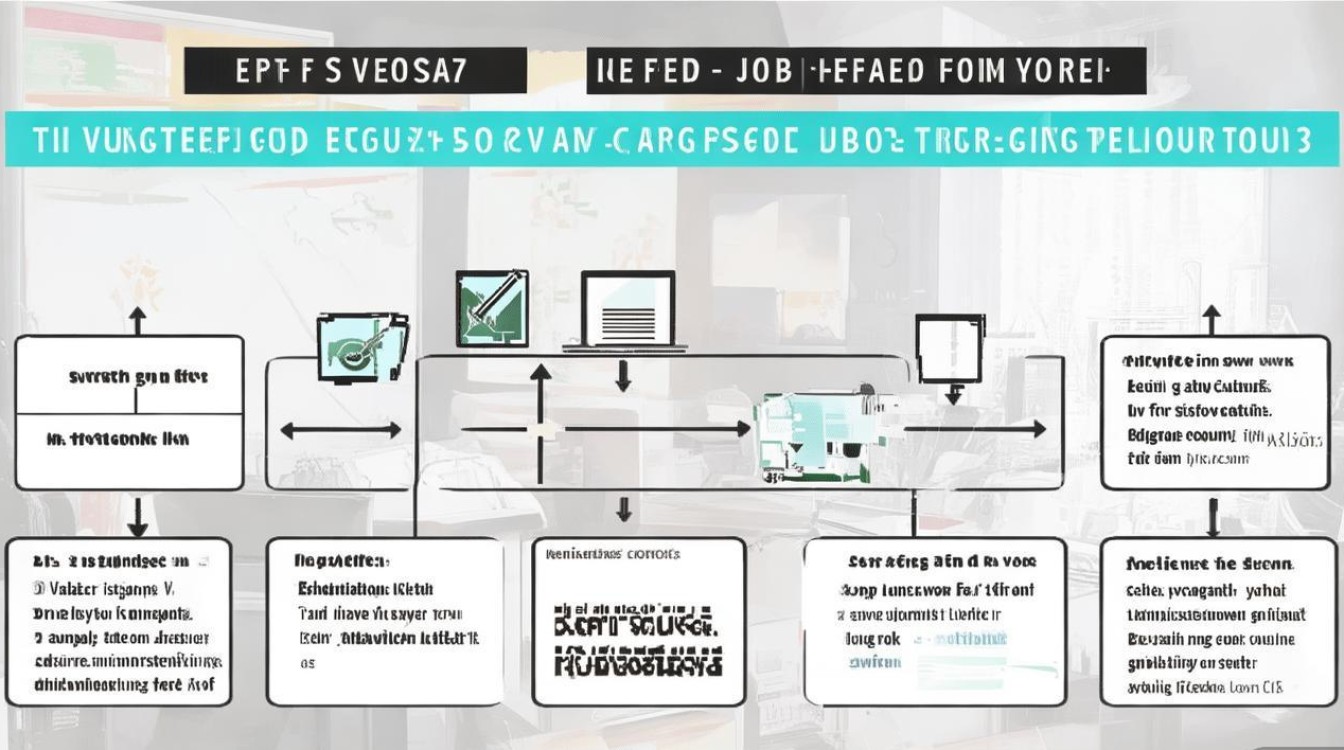

正式辞职流程:书面通知与沟通协商

提交书面辞职申请

书面辞职是法律规定的必要形式,可避免口头通知产生的纠纷,辞职信应包含以下内容:劳动者姓名、身份证号、联系方式、所在部门及岗位、入职日期、辞职原因(可选)、预计最后工作日期、本人签名及日期,辞职信需提交给直接上级或人力资源部门,并保留副本或邮寄凭证(如EMS),确保用人单位签收。

与用人单位沟通

提交辞职申请后,建议与用人单位进行当面沟通,明确离职意向及最后工作日期,若用人单位存在未及时足额支付劳动报酬、未依法缴纳社保等违法行为,劳动者可依据《劳动合同法》第三十八条立即解除劳动合同,无需提前通知,并要求支付经济补偿,沟通时注意保持理性,避免情绪化冲突,确保双方对离职流程达成共识。

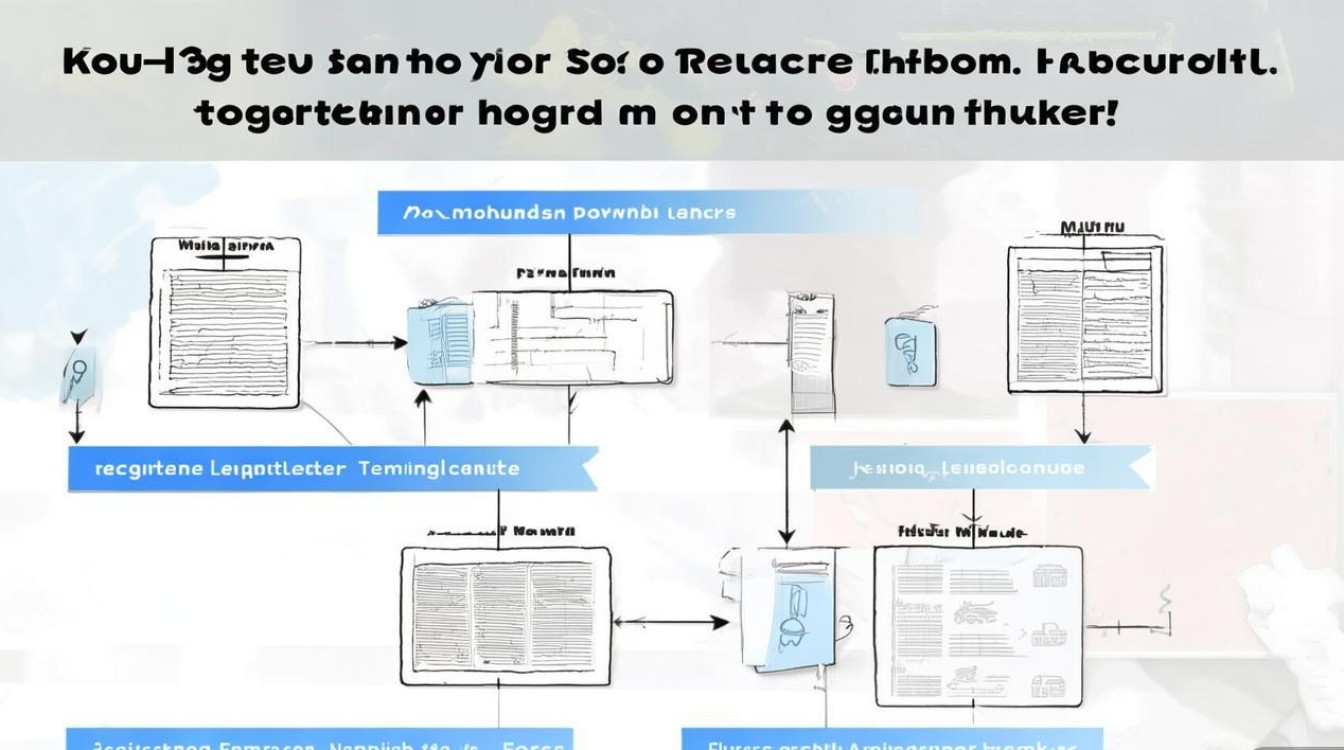

离职手续办理:细节决定权益保障

工作交接

工作交接是离职过程中的重要环节,既体现职业素养,也能避免因工作疏漏给公司造成损失,劳动者应按照公司要求,列出交接清单,详细说明未完成工作、重要资料、客户信息、系统账号密码等,并与接收人签字确认,交接完成后,可要求公司出具交接证明,作为已履行义务的证据。

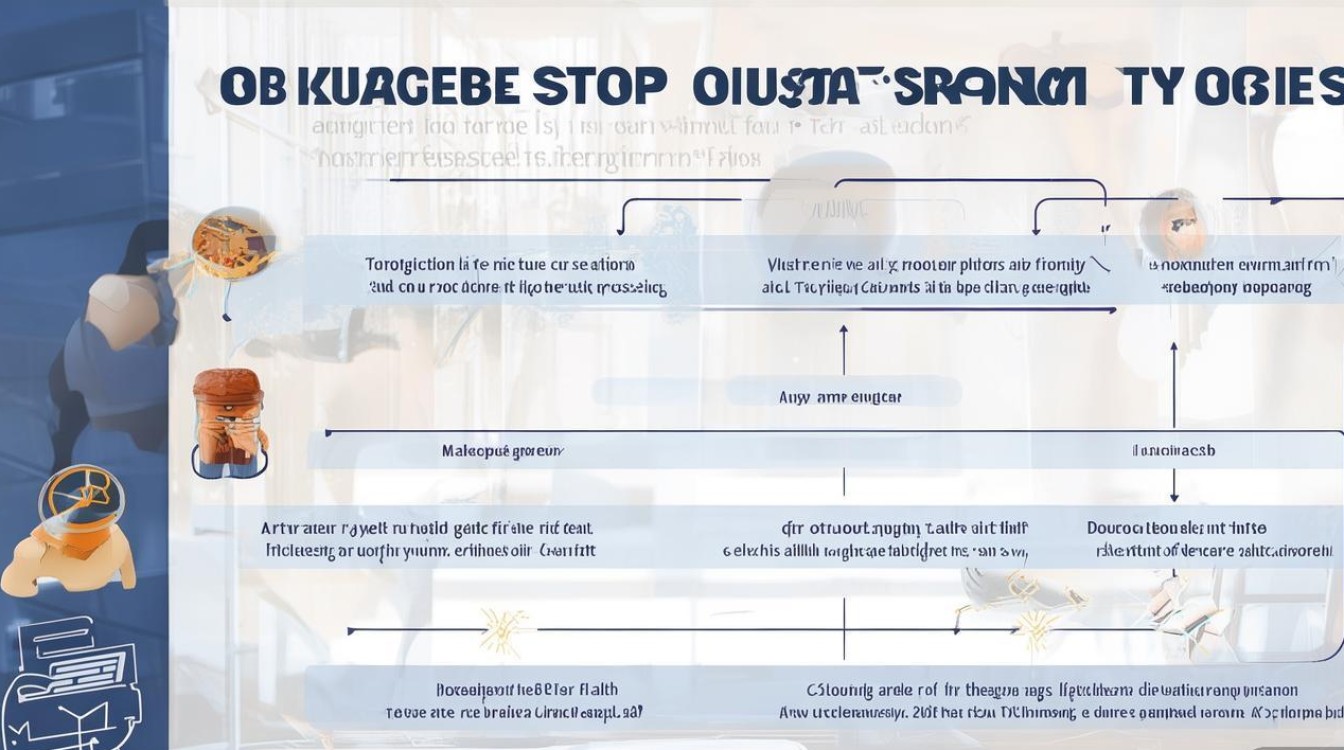

结算工资与经济补偿

用人单位应在解除劳动合同时一次性结清劳动者工资,若涉及加班费、未休年假工资、经济补偿等,需在离职时明确计算方式及支付时间,根据《劳动合同法》,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付;六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,支付半个月工资。

社保与公积金转移

离职后,用人单位应在15日内为劳动者办理社保和公积金账户封存手续,劳动者需确认社保和公积金的缴纳状态,确保无欠费记录,之后,可携带离职证明、身份证等材料,到新单位办理转移手续,或以个人身份继续缴纳,若暂时未就业,可咨询当地社保局办理灵活就业参保。

档案与离职证明

离职证明是劳动者办理失业登记、入职新单位的必备文件,应要求用人单位出具,证明需注明劳动者姓名、身份证号、入职日期、离职日期、工作岗位及合同期限等信息,档案方面,若用人单位具有档案保管权限,需确认档案是否已按规定转递至人才市场或就业服务机构;若无权限,可要求协助办理转档手续。

注意事项:避免常见纠纷

- 避免“自动离职”陷阱:部分用人单位以“旷工”为由拒绝办理离职手续或扣发工资,劳动者需提前30日书面通知,而非擅自离职,若因个人原因需立即离职,应与公司协商一致,避免承担违约责任。

- 保留证据:全程保留辞职信、交接清单、工资流水、离职证明等书面材料,若发生劳动争议,可作为维权依据。

- 了解维权途径:若用人单位存在克扣工资、不办理离职手续、拒开离职证明等违法行为,劳动者可向劳动监察大队投诉,或申请劳动仲裁,维护自身权益。

相关问答FAQs

Q1:辞职后公司不办理离职手续怎么办?

A:若公司以各种理由拖延或拒绝办理离职手续(如不开具离职证明、不转移档案),劳动者可先与公司协商,要求其限期办理,协商无果的,可向当地劳动监察大队投诉,或携带劳动合同、工资流水、辞职信等证据,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求公司履行法定义务。

Q2:辞职后还能主张经济补偿吗?

A:一般情况下,主动辞职无经济补偿,但若用人单位存在未按合同约定提供劳动条件、未及时足额支付劳动报酬、未依法缴纳社保等违法行为,劳动者依据《劳动合同法》第三十八条提出辞职,可要求用人单位支付经济补偿,经济补偿标准按工作年限计算,每满一年支付一个月工资。