借调离职是职场中常见的人员流动情形,既涉及借调员工的个人职业发展,也关系到借出单位、借入单位及原单位的多方协调,为确保离职流程合规、交接顺畅且各方权益不受损,需遵循规范的程序,具体可分为内部沟通、流程审批、工作交接、手续办理及后续衔接五个核心环节。

内部沟通:明确意向并达成共识

借调员工提出离职申请前,应首先与借入单位的直接上级进行沟通,说明离职意向及预计时间,这一环节不仅能体现职业素养,也能为后续流程预留缓冲空间,沟通后,需同步将离职意向告知借出单位及原单位的相关负责人,尤其是借出单位作为劳动关系管理方,需提前掌握员工动态,避免因信息不对称导致流程延误。

若借调协议中对离职有特殊约定(如服务期、违约金等),员工应仔细核对条款,必要时咨询人力资源部门或法律专业人士,确保自身权益不受损害,借入单位可根据业务需求,与员工协商合理的离职日期,避免因人员突然离职影响项目进度。

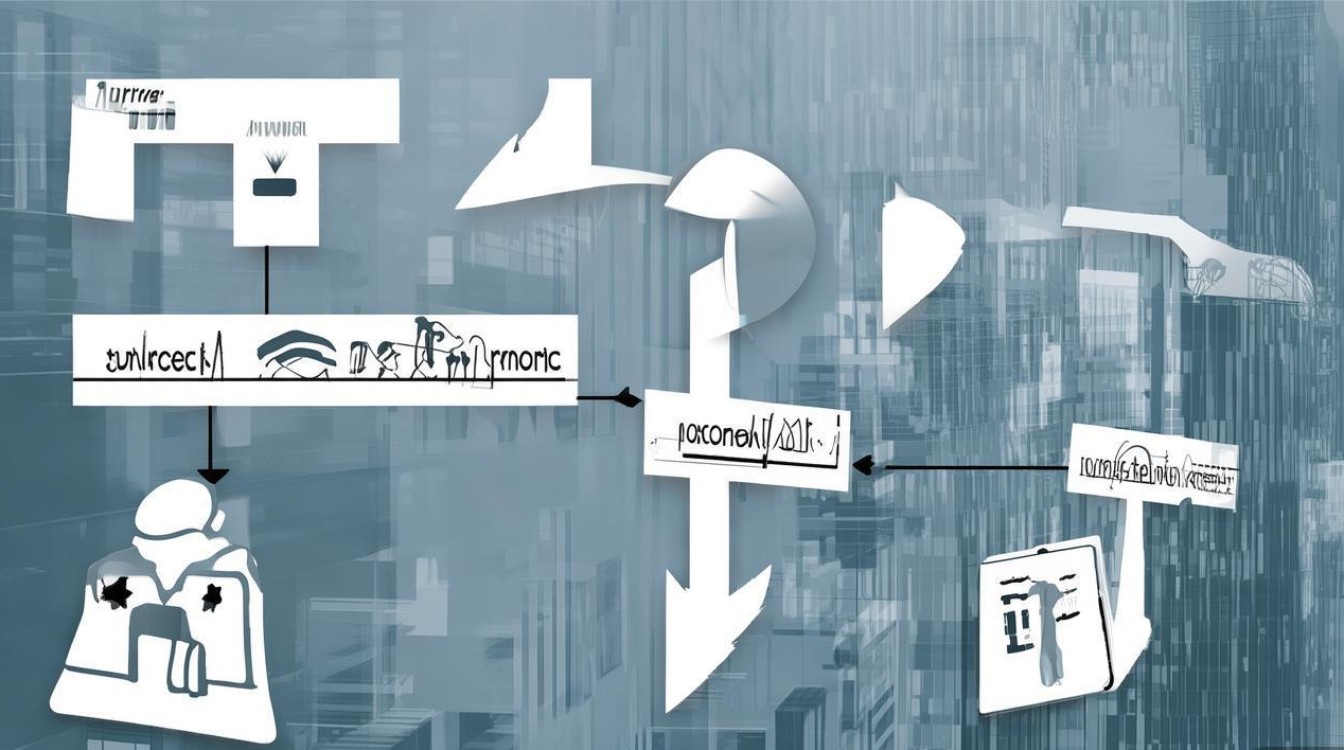

流程审批:按层级提交申请并获得批准

借调离职的审批需兼顾三方单位的流程要求,通常遵循“先借入、后借出、再原单位”的逻辑顺序。

借入单位审批

员工需向借入单位提交书面离职申请,说明离职原因、工作交接计划及最后工作日期,借入单位根据岗位重要性及项目进度,评估离职时间是否合理,经部门负责人及人力资源部门审批通过后,出具同意离职的书面意见。

借出单位审批

借入单位同意后,员工需向借出单位(劳动关系归属单位)提交正式离职申请,附上借入单位的同意函,借出单位人力资源部门将审核员工的离职是否符合《劳动合同法》及单位制度(如是否在试用期内、是否涉及服务期限制等),审批通过后,启动劳动关系解除流程。

原单位备案(如适用)

若员工借调前隶属于原单位,借出单位审批后需将离职结果同步告知原单位,确保人事档案、社保关系等后续衔接顺畅。

工作交接:确保业务平稳过渡

工作交接是借调离职的核心环节,需做到“全面、细致、可追溯”,最大限度减少因人员变动造成的工作损失。

交接清单梳理

员工与借入单位共同制定《工作交接清单》,明确交接内容,包括但不限于: ongoing项目的进展情况、未完成的任务及负责人、重要文件资料(电子版及纸质版)、客户及合作方联系方式、账号权限(如办公系统、邮箱等)、设备资产(如电脑、工牌等)等。

交接过程监督

交接需由借入单位指定监交人(通常为部门负责人或资深同事)全程监督,确保交接双方对每项内容确认无误,涉及核心业务或机密信息的,需签订《保密协议》,明确离职后的保密义务。

交接后确认

交接完成后,监交人需在《工作交接清单》上签字确认,借入单位出具《工作交接证明》,作为员工办理后续手续的依据。

手续办理:完成三方单位的离职结算

手续办理环节需协调借入单位、借出单位及原单位,完成各项事务性工作的结清与转移。

借入单位手续

员工需归还从借入单位领取的所有资产(如电脑、钥匙、门禁卡等),结清借款(如备用金、差旅费等),并确认账号权限已全部注销,借入单位根据交接情况,出具《在职表现证明》或《项目完成评价》,供员工后续求职参考。

借出单位手续

借出单位人力资源部门将办理劳动合同解除手续,结算工资、奖金、未休年假工资等薪酬,并出具《解除劳动合同证明》,该证明是员工办理失业登记、社保转移及新入职的必备文件,需确保信息准确无误。

原单位手续(如适用)

若员工需恢复原单位岗位,借出单位需与原单位协调人事档案、社保关系等的转移流程;若员工选择离职,原单位需协助办理档案转递及社保停缴手续。

后续衔接:保障个人权益与过渡平稳

离职手续办结后,员工需关注个人权益的后续处理,同时与各方保持良好沟通,确保过渡顺利。

社保与公积金转移

员工凭《解除劳动合同证明》到社保中心办理社保关系转移,或由借出单位通过线上渠道操作;公积金账户余额可提取或转移至新单位,需提前了解当地政策及所需材料。

职业发展衔接

离职后,员工可向借入单位或借出单位获取推荐信(如需),更新个人简历中的工作经历,确保借调经历得到准确体现,及时办理新单位的入职手续,避免社保断缴或职业空窗期影响个人发展。

相关问答FAQs

Q1:借调期间离职,工资由哪个单位发放?结算标准是什么?

A:借调期间的工资通常由借出单位(劳动关系归属单位)发放,具体标准以劳动合同及借调协议约定为准,若借调协议中约定借入单位承担工资费用,借出单位会根据协议向借入单位结算,离职时,借出单位需结清员工最后一个月工资(按实际出勤天数计算)及应得奖金,若涉及加班费、年假工资等,也需一并结算。

Q2:借调协议中约定了服务期,提前离职需要支付违约金吗?

A:若借调协议中约定的服务期符合《劳动合同法》规定(如用人单位为员工提供了专项培训费用,签订了服务期协议),且员工在服务期内提前离职,可能需按协议约定支付违约金,但违约金金额不得超过用人单位提供的培训费用,且需按员工已履行的服务期限递减,若借调协议中的服务期条款违反法律强制性规定(如约定过长的服务期或高额违约金),则该条款无效,员工无需支付违约金,建议提前咨询人力资源部门或劳动仲裁机构,明确自身责任。